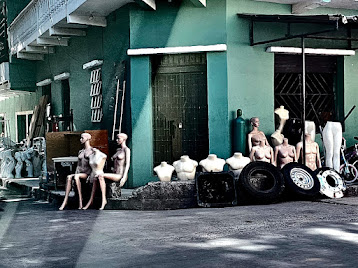

Tegucigalpa como una milf.

Dentro de un par de semanas Darwin Barahona (Tegucigalpa, 1980) presentará

su libro Un dios underground, que es parte de la trilogía de la

que también forma parte Uncle crazy y Sex devil,

ambos inéditos. Estaciones del

hambre punk sería como su tour de force. Me ha dado la

estafeta para que sea yo quien lo presente. Ya estamos buscando lugar, lo hacemos

a lomo de caballo, disparando el arco a galope como los hunos o los cosacos de

las estepas. Y de las estepas habla mucho Darko, incorregible viajero que se

sumergió una buena temporada en Rusia, Ucrania y Alemania, para luego recalar

en esta nuestra milpa, como tanto le gusta decir de Honduras.

Conocí a Dark (sí, tiene múltiples diminutivos: Dark,

Darko, Xibalba Star…, así de polisémico como los apelativos que

los eslavos le dan a sus seres cercanos) allá por el año 2002, cuando me

invitaron a dar una charla creativa al Grupo literario ADAN, que también incluía

a Carlos Palma, Dénnis Ávila, Carlos Ordóñez, Rodion Martínez, Guillermo Brune,

Zadick Córdova y otros que, desde entonces, siguen siendo para mí piezas

insustituibles de la realidad creadora literaria que me motiva a seguir

haciendo memoria viva. Luego la noche fue el safari, la plática, el oráculo que

hablaba a través de las amistades que convocaban y siguen convocando los bares

del centro de Tegus. La narrativa de Darko está hecha de esta transhumancia

casi dantesca y llena del abordaje gonzo que tanto apreciamos cuando se

trata de darle crónica a la Tegucigalpa oscura que viaja con nosotros, hasta en

las pesadillas.

Fabricio

Lo que tendremos ahora es una plática. Hoy es 4 de

enero del año 2023, estoy con Darko, Darwin Barahona, narrador, cronista de

crónica negra, así como su alias, un xibalba star.

Este término lo acuñaste en tus crónicas en Facebook, ¿verdad?

Darko

Claro, porque a mí me gusta llevarme mucho en el

centro de Teguxibalba. Amo Tegus. Y una vez estaba en el Hoyo de Merrian y e

poeta Novoa mencionó a Teguxibalba, y empecé a ver todas las escenas de un Xibalba

Star… (risas, Rod Stewart en los parlantes de Paradiso: “Da ya think I’m

sexi”) Y Florián… gracias que lo mencionés… Flor fue uno de los que más me

apoyó, él me enseñó muchas cosas que yo no sabía cómo iba encontrar, libros

como el de Christopher Bram, El padre de Frankestein. Digamos ese feedback que

es importante para mí, a mí no me importa que seas millonario o no, si tenés un

feedback conmigo todo va bien, porque sin crueldad no hay fiesta, como dice

Friedrich Nietzche, y volviendo a remosntar ese tema de Xibalba Star es como…

bueno, yo pensé que se lo había inventado el poeta Novoa, pero dicen que fue el

poeta Vindel (Javier), nunca he hablado con él, pero es un término que ocupamos

porque es un realismo sucio-patastera.

F.

¿La patastera por qué?

D.

Es que un día miré a mi padre en su camioneta. Por

cierto, ese día lo chocaron, le pegaron por atrás y empezó aquella hecatombe de

golpes y todo eso, porque le pegó un BMW y mi padre conduce una Ford tranquila,

del año del culo y el tipo que lo chocó me deja sorprendido porque le dice a mi

papá que él tiene un pijazo de títulos, y después los dos se perdonaron,

entonces yo quedé pensando “wow, estos majes qué energía malgastada”. Es así.

Patastera.

F.

¿Sos de Sabanagrande, del sur?

D.

Sacahuato, Sabanagrande, Los Infiernitos, inframundos

y todo eso.

F.

Pues no tenías que ser diferente si venías de un lugar

cercano a los infiernitos.

D.

Claro, Fab.

En ese momento interrumpen las cervezas, pero Darko

también ha pedido un té. Tears for fears canta “Everybody

want to rule de world”.

F.

Bueno, aquí estamos viendo la famosa combinación té

con Piba (cerveza, en ruso), si los británicos le echan leche los rusos le

echan cerveza -apunta Darko.

Contame como fue el proceso de Estaciones del hambre

punk. ¿Está basada exclusivamente en Pio Rico (bar del centro, muy visitado por

la movida del centro de la capital)?

D.

No necesariamente del todo, porque hay estaciones

de cuando viví en Berlín, en Estados Unidos. Esa es una crónica de cómo era mi

mundo… ahora soy más tranquilo.

Mientras sigue tomando su Piba-Té, hago la reflexión

de que en las lecturas de Dark lo primero que se encuentra es una fragmentación

de los tiempos y espacios en que él se mueve. A veces está hablando de un pub

en Belfast, de una calle en Berlín, igual que de un estanco puro en el centro

de Tegus. Le pregunto entonces ¿cómo asumís esa fractalidad?

D.

Mirá yo lo asumo como un camaleón. Yo soy un camaleón

que agarra el color del momento, soy un escritor de método, me gusta

experimentar, porque también ha sido muy curioso que he visto ultras, revos de

todos los países (barras bravas de fútbol. En este caso se refiere a las barras

de los dos equipos más importantes de la capital: Olimpia y Motagua), y hay un

respeto que tienen conmigo por este libro de Estaciones del hambre punk.

En toda la entrevista nos acompaña silencioso Eddie

Menzi, un músico de combate underground que por cierto momentos me escanea,

como si Darko fuera el interrogador bonachón y él la oscuridad que me espera si

trastabillo en una pregunta. Al final es un muy expresivo y entra en confianza

comedida. Un gran artista. Darko lo mira cuando sube a su vaso de Piba-Té y lo

mira de reojo. Lo presenta cuando le pregunto sobre sus relaciones o

interacciones en Tegucigalpa.

D.

Eddie Menzi es uno de mis mejores amigos, es pianista

(“estudio música clásica”, interviene Menzi), hace de todo.

No falta en ese instante mencionar a Zadick Córdova,

el gran Valzak, duo dinámico de las noches de principios de siglo en la que

junto a Darko y él nos embarcábamos en la noche de Tegucigalpa sin dejar de

hablar de cuentos, zafaris y poesía mad max.

D.

Mirá, él es uno de los pilares, ha creído mucho en mí.

F.

Sí -le confirmo-, siempre te menciona. Me leyó hace

mucho rato unas experiencias que tuvo en una plataforma petrolera en el Golfo

de México. Decía que eso era bueno para agarrar carácter.

D.

No, es que lo que pasa, Fabri, es que cada quien sabe

qué pedo.

Veo hacia la calle, reflexiono a profundidad sobre

todo ese silencio que construye esta última frase. Dobo decir que he visto mi

propia mirada en muchos cuando una comprensión inasible llega al grupo al decir

esta frase lapidaria. “Cada quien sabe qué pedo” es una frase de sabiduría a la

altura de un samurai que se apresta a dejar su familia para enfrentar su última

batalla, o por igual, es un silencio íntimo que nadie puede indagar más allá,

por pudor, por solidaridad. Algo así como en Saving Private Ryan el Cabo Upham -el

peor soldado-aprende el trora [1]de

la tropa (código cerrado, conjuro grupal para alejar amenazas o afianzar

camaradería).

A mí me gusta tanto Teguxibalba, es mi ciudad -continíua

Darko- , yo camino por todos lados aquí, nunca me ha pasado nada, “hey, ahí

viene el Dark… pum!”, allá otro me saluda. Me gusta escuchar a los chikis. “¿Me

puede regalar un libro?”, esto esto esto… ¡amo Teguxibalba! Para mí es como una

Milf que quiere ser niña y anda con los ojos bizcos como Oh Fortuna. Mi

abuelo siempre me decía este es tu país y a cualquier lado que vayás sentite

seguro.

F.

Tegucigalpa termina aceptando a los seres de la noche,

los protege de alguna forma ¿verdad? (Deff Leppard asume la música ambiente, “Hysteria”)

D.

Oime! La última vez estuve bebiendo ahí con los

chikis, y me dijeron Darko… te protegemos.

No puedo dejar pasar la referencia de los chikis comentándole

a Dark sobre los textos que abren mi libro de cuentos La Era Pre Schuman, Las

crónicas del chiki. “Su lenguaje es autodeterminativo” -le digo- “una consigna

espacial”.

D.

Ese es el futuro. ¿Por qué creés que cuando me dice un

chiki, “hey Darko, mera pija, me gusta lo que hace”… yo siempre planteo un

post. Me pierdo un mes y los chikis están de que u, hey Darko, qué pasó. Hacer

lo que hago es como un acto de rebelión, es decir, hey, este es mi aporte a la

sociedad. Anarquía, nihilismo. Hay momentos en que uno quiere desaparecer como

Rimbaud, quiere ser como Gauguin. En post de Facebook he tirado tres novelas,

en sincronía. No me quejo. He hecho otra reedición de mis tres libros. Flor (el

poeta Edgardo Florián, ya fallecido) siempre me decía: puta maje, si yo vendo

confites… lo extraño, porque si no hubiera sido por él no publico ni mierda.

F.

Contame, ¿Cómo se miraba Honduras desde el bar más

perdido de Kiev?

D.

Hermoso. Sabés, Honduras significa nada en ruso. Y los

majes me decían siempre Yuri, Yenka, Sasha… Sasha es un nombre privado, en

público es Alexander… y me decían por qué putas no me llamaba Hugo, porque en

ese tiempo estaba Hugo Chavez. La depresión que cargaban ellos es muy poderosa,

pero yo sobreviví a eso. Yo los miraba leyendo a Pushkin, es un león… respeto

mucho a Chejov y a Perlman, el creador de la ciencia ficción. (Suben el volumen

en Paradiso, Guns n’ Roses toca las puertas del cielo}

F.

La intertextualidad es muy notoria en tu narrativa.

Decime la intertextualidad que te brinda Tegucigalpa.

D.

Pues sí que tiene: ¡todas las personas con que me

llevo… soy un ladrón de historias! Yo no puedo venir y ser puro, los chikis me

dicen ¡ay, escribís sobre mí! Y tengo influencias de Waltz, hay que gente que

dice de Bukowski, pero no, quizá Michel Houellebecq… Günter Gras también,

leerlo en alemán es bien complicado. Yo estuve estudiando alemán por siete

años, lo hablo. Y ni qué hablar de La Divina comedia. En mi círculo íntimo

hablamos de cine, de música, pero tengo mis otros amigos que me van a llorar

porque no saben ni pija, y tengo los otros que son buitres.

F.

Lo que has visto de cine ahorita ¿qué te interesa?

D.

Miré esa de Reptiles (dirigida por Grant

Singer), me gustó. A mi me gusta el cine bien lento… sale Alicia Silverstone, y

por cierto le mando un saludo a mi novia que se parece a Silverstone.

F.

Uy sí, el regreso de Alicia desde los video clips de

Aerosmith, en su gran salto mortal de las musas resucitadas. Pues bien, Dark ha

estado siempre presente en una generación muy mía. Puede ser como un Plutón del

sistema solar, definirse si existe o no como planeta. Darko siempre ha estado

en el circuito poético y narrativo de Tegucigalpa desde que yo tengo memoria.

¿Cómo te has sentido de no estar en el centro?

D.

Yo me siento complacido, porque crecí en un ambiente

muy intelectual. Mis tíos les dieron clases a ellos. Mi tío poeta Fausto

Maradiaga, Alexis Hernández, fueron profesores de ellos y eso marca un

privilegio que tuve al crecer con las personas correctas.

Justo en este punto de la entrevista, por telepatía,

Anita, la administradora de Paradiso, pone Crazy, de Aerosmith. Los

retratos en las paredes del patio se estremecen, como hojas del árbol del bien

y el mal enfrentando las ondas herzianas de aquello que no tenía previsto cantar

Pablo Milanés, Serrat y todos aquellos que eran el fondo musical del Paradiso

de los años noventa. Y no es que Aerosmith sea la moda hoy, es que cada quien

carga su música, como si una ouija relevara la aguja de un viejo long play y a

pura música adquiriera sentido este lugar de reecuentros y fantasmas. Darko

retoma:

Crecer con mis tíos era increíble porque a mi primo

Leo lo castigaban leyendo a Charles Dickens… pues entendí que no es que me

sienta como Plutón, pero si entendí el mensaje. A mi me gustaba mucho leer a

Dostoyevski, a Solyenitzin. Me gustan las maratones, no me gustan las carreras

de cien metros, y yo nunca le dije a los amigos que seleccioné (que escribía),

ellos se dieron cuenta por sorpresa.

F.

Definitivamente la literatura rusa es tu predilección.

D.

Davai, davai! Definitivamente tengo mi cultura

vertebral en ellos. Me gusta mucho Mayakovski pero la mera V. es Pushkin. Leí

El Doctor Zhivago de Pasternak, a Nabokov.

F.

¿Y cómo sentís cuando vas allá, a la aldea?

D.

Amo a Honduras. No publicaría en otro lado. Amo todo

lo que produce Honduras, aunque sea gangrena. El Dios Underground trata de un

tipo que es millonario y quiere estar en estado de coma. A veces creo que El

Dios Underground son las drogas… el quiere estar en estado de coma y le pegan

la vivida de su vida porque se encuentra a un doctor ruso, y lo engaña, y le

roba los órganos. Entonces se vuelve un super héroe. Es el primer libro de la

trilogía. Siempre está hablado en primera persona, como memorias.

F.

¿Qué necesidades ves en la literatura hondureña

actual?

D.

Vivir. Vivir y viajar.

F.

Viajar no solo es imaginar, ¿no es así?

D.

Si vos tenés la oportunidad de ir a Tela debés

imaginar la creatividad, porque sino te volvés operario. Ya porque sepás usar

Photoshop o Illustrator no te hace diseñador gráfico, solo porque alguien te

dice que sos mera V creando si no tenés feedback no tenés nada. Al viajar activás

tu visión periférica, tu intuición se vuelve más tigre, más jaguar.

F.

Bueno, tenemos cuatro conceptos aquí: Tegucigalpa como

una Milf, tenemos a Teguxibalba Star, tenemos el entender a Darko inseparable de

la literatura rusa y alemana, y tenemos el sentido del viaje. ¿Cuánta de esa

literatura que has leído has encontrado en Honduras?

D.

Mirá, eso es lo hermoso de Honduras. Es como mirar a

Picky Blinders desde el ángulo de Arthurs, estamos en esa época. Vos sabés muy

bien que todos somos un barómetro social, cada sociedad va a tener su narco

pijudo o su artista pijudo. Vos tenés al narco que refleja lo que sos en tu

país, y también tenés al artista que refleja a tu país (Dust in the wind, de

Kansas, inicia sus arpegios. Casi veo la ventisca de polvo entrar por el portón,

como aquellos polvos del Sahara que atestigüé en Puerto Rico). Eso es Darko

Barahona. Me gusta ser como yo. Sin límites, pero también pienso en los niños,

en la juventud y todo eso. Porque decime vos, ¿Cómo se llamaba el man que llevó

la nodriza hasta la luna? Todo mundo piensa en Armstrong. Una persona se hace

famosa cada diez minutos en el mundo, no sé, tenés al Facebook. Yo he conocido

gente que sacó un préstamo para sacar una Toyota Prado y vive en el Hato de En

medio (residencial capitalina)… somos la patastera.

F.

Como los dandys de Nigeria vestidos de alta costura

entre los charcos. Full guajeados.

D.

La ideosincracia de nosotros es un fenómeno. Yo que he

viajado, que entro y salgo de aquí, lo olvidás. Ahora que hay mucho venezolano

y haitiano seremos un montón de fucking razas mezcladas. ¡Amo eso!

F.

¿Has leído la ciencia ficción de Javier Suazo? (“Cuentos

de ciencia ficción del tercer mundo”)

D.

No fíjate. Por eso te digo que hay que conocerse, hacer

feedback. He leído un cuento de Calton Bhrul, de Albany. A Giovanni Rodríguez.

A Darío Cálix… Gustavo Campos es la mera V. Sólo te digo algo más: mi chica

sabe que Dark Barahona odia los calcetines blancos y las luces blancas. Ella

sabe que mis bandas favoritas de Black Metal son Satyricon y Darkthrone. Ella

sabe también que no me gusta la impuntualidad y para rematar le gusta que hable

varios idiomas. Fanculo tutti! La ONU!

El cierre musical ambiental no es de Black metal en

Paradiso, pero no hay duda que algo de nostalgia romántica hizo que Darko

recordara a su novia, así que los herz que carga de sí mismo le han dicho a

Anita que ponga Whitout whitout you, de U2. La cosa termina al suave,

entonces, fiel al sabor de la Piba-Té. Indefinible underground.

[1] Trora es la frase de “desactivado” que utilizabamos

los niños hondureños para igualar una acción o recuerdo compartido. Por igual neutraliza

una penalización en el juego de la patada en el que se debe gritar la palabra trora

para evitarla.